スプラタルカの活動

「大学生 地球ミーティング」(Japan, Philippines, Malaysia) 第2回実行委員会 2nd Student Committee meeting of "Global Communication for University Students"

1月6日に、「大学生 地球ミーティング」(日本、フィリピン、マレーシア)の第2回実行委員会を開催しました。

無事、テーマが決まったところです。

テーマ:「グローバル化と自国の伝統の両立」

概要:

グローバル化が進むなかで、海外の便利なものが自国にもたらされているが、それにより自国の慣習、文化、先人の知恵が含まれる伝統が淘汰される可能性がある。

以上のような伝統を自国から消してしまうのはとても惜しいものと感じられ、新たな発展への兆しも潰すことになるかもしれない。

そこで海外の便利な文化、知恵と自国の伝統をどのように両立させていくべきかを考える必要がある。

We held the 2nd committee meeting of the「Global Communication for University Students」(Japan, Philippines, Malaysia) on January 6th.

We could select the theme at the end.

Theme: "How can we find a balance between globalization and traditions?"

Overview:

As globalization spreads, foreign/modern cultures and ideas are entering into every country, but this makes weaken traditional customs and cultures.

Losing these traditions would be regrettable and may reduce future possibilities.

Therefore, it is important to consider the balance between global influences and preservation of various traditions.

「大学生 地球ミーティング」第4回実行委員会 4th Student Committee meeting of "Global Communication for University Students"

1月23日に、「大学生 地球ミーティング」(日本、タイ、インドネシア)の第4回実行委員会を開催しました。

4月25日(土)に開催する予定に合わせた準備について話し合いました。

ポスターも出来上がり、その各国版を今週中に仕上げて、来週から本格的に募集を開始する予定です。

また、分科会の仕組みについても話し合いました。

We held the 4th Committee meeting of the「Global Communication for University Students」(Japan, Thailand, Indonesia) on January 22nd.

We discussed preparations in line with the event scheduled for Saturday, April 25.

The posters have also been completed, and we plan to finish the versions for each country within this week and officially start recruiting participants from next week.

We also discussed the structure of the subcommittee meetings.

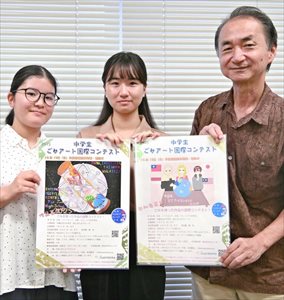

「中学生 ごみアート国際コンテスト」受賞者 "International Recycled Art Contest" Winners

2025年に開催した「中学生 ごみアート国際コンテスト」の賞状等が、各国に無事届きました。

各国の受賞者の様子を紹介します。

The award certificates and other prizes from the "International Recycled Art Contest" held in 2025 have arrived safely in each country.

We will introduce the winners from each country.

<金賞 Gold Prize>

マレーシア (Malaysia) High School Bukit Mertajam

作品名 (Title):The Golden Dragon of Nature

映像 (Video):YouTube

<銀賞 Silver Prize>

インドネシア (Indonesia) SMP Negeri 2 Yogyakarta

作品名 (Title):The epitome of Marine

映像 (Video):YouTube

<銅賞 Bronze Prize>

マレーシア (Malaysia) High School Bukit Mertajam

作品名 (Title):Reflections of Echoes

映像 (Video):YouTube

<特別賞 Special Prize>

マレーシア (Malaysia) High School Bukit Mertajam

作品名 (Title):The Intertwined Symphony of a Green World

映像 (Video):YouTube

<特別賞(日本) Special Prize (Japan)>

作品名 (Title):Yomi turtle

映像 (Video):YouTube

<参加者のみなさん Participants>

インドネシア Indonesia SMP Negeri 2 Yogyakarta

マレーシア Malaysia High School Bukit Mertajam

台湾 Taiwan 新東國民中學

賞状が無事に届いて、何よりです。 We are so glad that the certificates have arrived safely.

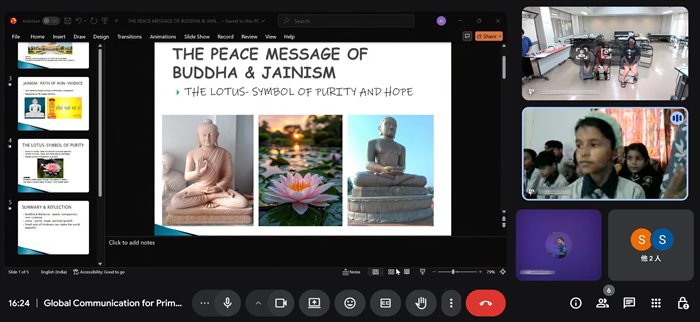

「小学生地球ミーティング」を無事開催 "Global Communication for Primary School Students 2025" was held successfully.

11月3日に「小学生地球ミーティング」を無事開催しました。

日本、インドネシア、インドの小学生がスクリーンに一堂に会し、テーマに沿って話し合いました。

"Global Communication for Primary School Students 2025" was held successfully on November 3rd.

Primary school students from Japan, Indonesia, India gathered on a screen and communicate together according to the theme.

テーマ: 「平和を象徴するものを紹介しよう!」

"Let's introduce things that symbolize peace!"

それぞれの国にある「平和」を象徴するものをお互いに紹介します。

We introduce anything which symbolizes peace in our country to each other.

期 日:2025年11月3日(月)*祭日 November 3 (Mon) 日本時間14:15 - 16:15 *Japan time

参加者:各国の小学生

Primary school students from 3 countries.

参加国:

日本(沖縄) Okinawa & Gifu, Japan

*from various schools in Japan.

インドネシア(ジョグジャカルタ) Yogyakarta, Indonesia

SDN Ungaran 1 Yogyakarta

インド(ラジャスタン) Rajasthan, India

Shree Kalyan Gurukul Academy

参加方法:各会場からビデオ通話 (Vieo call from each venue.)

まず2回目の事前研修を行い、テーマについて話し合い、発表資料の作成などの準備を行いました。

First, we held the second pre-training session, discussed the theme, and prepared materials for the presentation.

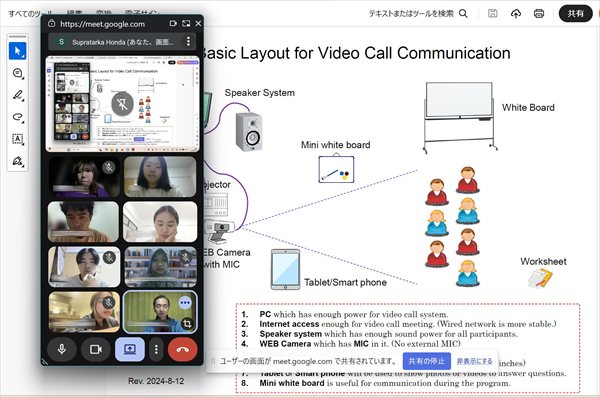

ここからが、本番です。Google Meet を使って、各会場(日本、インドネシア、インド)を中継しました。

Now the main program begins. We used Google Meet to broadcast live from each venue (Japan, Indonesia, and India).

【地域・学校紹介】【Introduction of Region and School】

まずは、それぞれの国の地域や学校の紹介をします。

First, we will introduce the regions and schools of each country.

日本側から発表します。

We will start with the presentation from Japan.

次はインドネシアの学校紹介です。「SDN Ungaran 1 Yogyakarta」

Then Indonesia side introduced their school and region.

また、学校で使用する制服の紹介もありました。いくつもの制服があるようです。

They introduced school uniform too. There seem to be different uniforms.

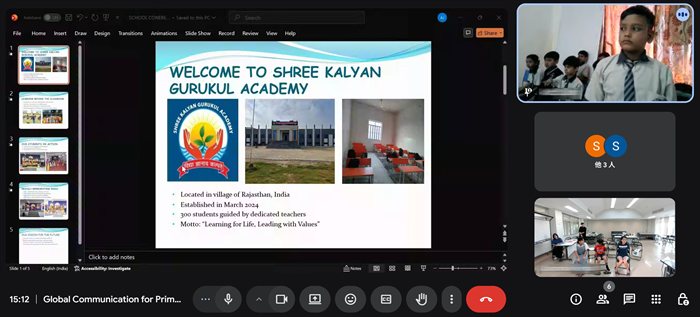

次はインドの学校紹介です。「Shree Kalyan Gurukul Academy」

Then India side introduced their school and region.

【持ち物紹介】【Introduction of school items】

次に、学校で日ごろ使っている持ち物を紹介します。

Then we introduce school items we use at school.

【テーマについての発表と議論】【Presentation and Discussion on Themes.】

テーマ: 「平和を象徴するものを紹介しよう!」

"Let's introduce things that symbolize peace!"

まずは、日本側から発表します。

Firstly, we start from Japan side.

まず、沖縄の「平和の礎」を紹介しました。

First, we introduced the 'Cornerstone of Peace' in Okinawa.

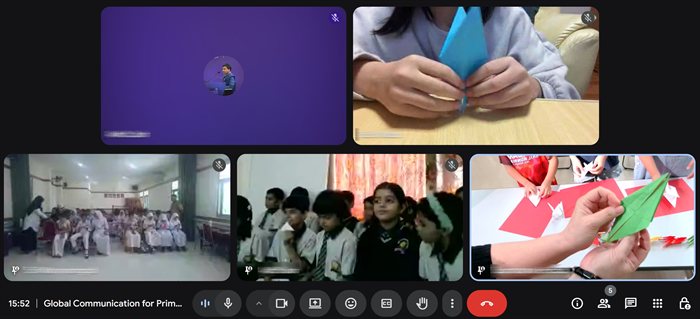

そして、平和の象徴として、折り鶴を紹介し、実際に折り方を紹介しました。そして、みんなで実際に折ってもらいました。

Then, as a symbol of peace, we introduced origami cranes and actually demonstrated how to fold them. After that, everyone tried folding them themselves.

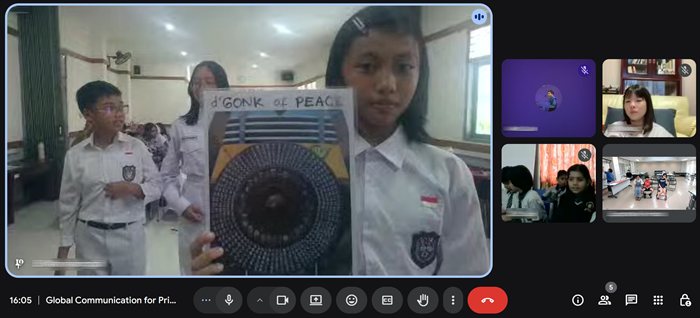

インドネシア側からは、平和の象徴として、いくつかのものが紹介されました。

The Indonesian side introduced several items as symbols of peace.

例えば、平和の鐘「Gong Perdamaian」です。

For example, the Peace Bell, 'Gong Perdamaian'.

また、その中で、インドネシアの文化(伝統舞踊)も紹介してくれました。

They also introduced Indonesian culture (traditional dance).

インド側からは、平和の象徴として、仏教やジャイナ教の教えや、蓮華の花を紹介してくれました。

From the Indian side, they introduced the teachings of Buddhism and Jainism, as well as the lotus flower, as symbols of peace.

【自由質問】【Free Qustion Time】

お互いで、自由に興味あることを質問します。何でもOK!

Students ask questions to each other. Any tipic is fine!

ビデオゲームはどこでも人気です。

Video games are popular everywhere.

アニメも、世界中に広がっています。

Anime is also spreading all over the world.

名残惜しいですが、これでお別れです。

It is time to close the program.

【まとめの会】【Review of the program】

これで、中継は終了です。

最後に、日本側だけで、今日のプログラム全体のまとめを行います。

お互いで、率直な感想を発表します。

This is the end of video call communication. Then it will be conducted only from the Japan side.

We summarise today's program as a whole.

Each participant will give their honest impressions.

みなさん、ありがとうございました!

Thank you so much everyone!

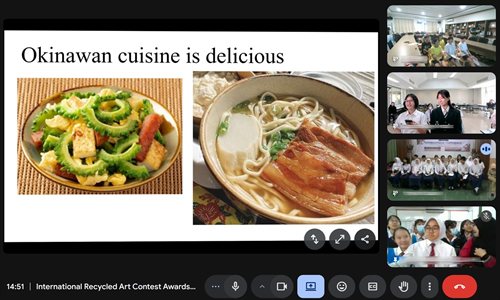

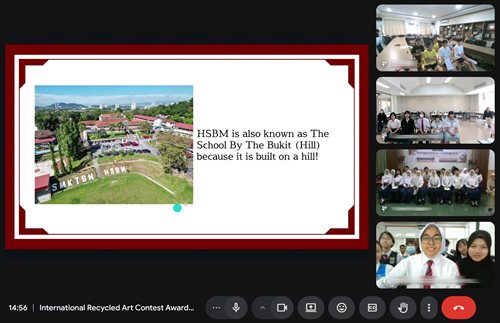

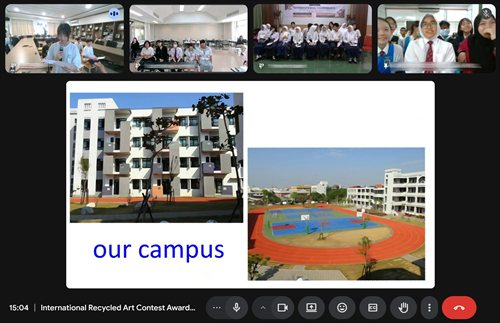

「中学生 ごみアート国際コンテスト」表彰式 "International Recycled Art Contest" Awards Ceremony

10月13日(スポーツの日)に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の表彰式を開催しました。

日本、インドネシア、マレーシア、台湾のそれぞれの会場を中継したオンラインの表彰式です。

今回、4ヶ国から、個人・団体合わせて48名の中学生が参加してくれました。そして、作品数は、総数21作品となりました。

2025年の1月から正式に準備を開始したので、10か月に及ぶ長期のプロジェクトとなったわけです。表彰式は、その最後の締めくくりとなります。

21作品は、全てオンラインで審査データ(作品の概要を示す所定用紙、作品の写真、作品のビデオ)を収集し、各国から選ばれた2名の審査委員の合計8名の審査委員で審査を行いました。今回、初めての開催ということもあり、作品の細かい分類は行っていないので、作品の幅や種類が豊富で、その分審査はなかなか大変でした。審査も全てオンラインで行いました。「創造性・独創性」「テーマに沿ったメッセージ性・表現力」「完成度・技術力」という3つの観点で評価しました。

最終的に、金賞・銀賞・銅賞・特別賞をそれぞれ1作品選びました。

On October 13, we held the Awards Ceremony for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student 2025". The ceremony was conducted online, connecting venues in Japan, Indonesia, Malaysia, and Taiwan.

This time, a total of 48 junior high school students from four countries participated, both individually and in groups. The total number of entries was 21 artworks.

Since the preparations officially began in January 2025, this became a long-term project spanning 10 months. The award ceremony marked the final conclusion of the project.

All 21 artworks were judged online by collecting evaluation data (standard sheets outlining the work, photos of the work, and videos of the work), and a total of eight judges—two from each country—conducted the review.

Since this was the first time the contest was held, the works were not classified in detail, resulting in a wide range of types and styles, which made evaluation quite challenging. All judging was conducted online, using three criteria: "Creativity and originality," "Message and expression in line with the theme," and "Completion level and technical ability."

表彰式開会の様子 Opening of the awards ceremony

まずは、今回の功労者である、各国の実行委員を紹介しました。

最終的に16回に及ぶオンラインでの会議を通して、プログラム全体の運営を一緒に行いました。コンテストが実施できたのは、間違いなく彼らのおかげです。

A few students from each country participated and formed the Student Committee, deciding the details of the program. Through a total of 16 online meetings, we managed the overall operation of the program together.

The fact that the contest was able to take place is undoubtedly thanks to them.

次に、お互いの学校と地域の紹介です。 Next turn is introduction of schools and communities.

そして、応募のあった全ての作品の紹介を行いました。また、簡単に作者自身からの説明もお願いしました。

We introduced all the submitted artworks, adding the authors own explanations.

詳しくは、YouTube に掲載していますので、そちらをご覧ください。

Details are on YouTube.

そして、自由質問の時間も用意しました。自由にお互いが興味あることを質問しあいます。

Also we set Free question time. They can ask any questions to each other.

そして、いよいよ表彰式です。

今回は、表彰状と一緒に盾を用意しました。

And now, it's finally time for the award ceremony.

This time, we have prepared a shield along with the certificate.

また、副賞として、琉球ガラス村様からは、廃車から破砕・収集した窓ガラスを再利用したグラスを、また株式会社 MEGU Re (メグリ)様からは、プラスチックを再利用したキーホルダーを、そして呂雨弥工房様からは、マグカップを提供いただきました。

In addition, as supplementary prizes, Ryukyu Glass Village provided glasses made by reusing window glass collected and crushed from scrapped cars, MEGU Re Co., Ltd. provided keychains made from recycled plastic, and Romiya Workshop provided ceramic mugs.

そして、結果発表です。 And now, the results of the contest.

表彰式も無事終了することが出来ました。

The award ceremony was successfully completed.

最後に、日本側だけで、まとめを行いました。静岡からもオンラインで参加してもらっています。

Finally, we summarized everything with only the Japanese side. Participants from Shizuoka also joined online.

各国の様子です。 The scenes at each side.

<マレーシア> Malaysia

<インドネシア> Indonesia

<台湾> Taiwan

<金賞> Gold Prize

マレーシア (Malaysia)

作品名 (Title):The Golden Dragon of Nature

映像 (Video):YouTube

<銀賞> Silver Prize

インドネシア (Indonesia)

作品名 (Title):The epitome of Marine

映像 (Video):YouTube

<銅賞> Bronze Prize

マレーシア (Malaysia)

作品名 (Title):Reflections of Echoes

映像 (Video):YouTube

<特別賞> Special Prize

マレーシア (Malaysia)

作品名 (Title):The Intertwined Symphony of a Green World

映像 (Video):YouTube

<日本側特別賞> Special Prize at Japan side

作品名 (Title):Yomi turtle

映像 (Video):YouTube

<受賞者(個人・団体)> Awardees (Individuals/Groups)

インドネシア Indonesia

みなさん、大変ご苦労様でした。

Everyone, thank you very much for your hard work.

「ごみアート国際コンテスト」第2回参加者交流会 "International Recycled Art Contest" 2nd Meet UP!

9月27日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」参加者の第2回交流会を開催しました。

1回目の交流会が盛況で、もう一度やりたいという意見が多かったので、急遽開催しました。

今回は、結果として1回目よりも参加者が少なかったですが、その分時間をかけてお互いやり取りできたように思います。

The 2nd Meet Up event of "International Recycled Art Contest" was held on September 27th.

The first networking event was a great success, and there were many requests to hold another one, so we held another one at short notice.

This time, there were fewer participants than the first time, but It seems that they were able to take more time to interact with each other.

学校の制服についての質問がありました。インドネシアの学校では、宗教によって制服が違うことを紹介してくれました。

There was a question about the school uniform. Indonesia side explained that there are different uniforms according to their religions.

日本の学校の制服も紹介しました。

Also school uniforms in Japan was explained.

「ごみアート国際コンテスト」第4回「運営委員会」 4th "Management Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

9月20日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第4回「運営委員会」を開催しました。

既に作品の審査中であり、今回は1次審査を完了した段階での会議です。

予想通り、上位の作品の得点は僅差であり、順序をつけるのは大変です。これから上位6作品について2次審査を行い、最終的な順位を決定します。

また、10月13日の表彰式についても確認を行いました。マレーシア側が試験期間に当たり、調整中です。

We held the 4th "Management Committee" meeting of the "International Recycled Art Contest" on September 20th.

The artworks are already under review, and this meeting is being held at the stage after completing the first round of judging.

As expected, the top-scoring works are very close in points, making it difficult to rank them. We will now conduct the second round of judging for the top six works to determine the final rankings.

We also confirmed details regarding the awards ceremony on October 13. The Malaysian side is currently adjusting due to their exam period.

「ごみアート国際コンテスト」参加者交流会 "International Recycled Art Contest" Meet UP!

9月13日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」参加者の交流会を開催しました。

同じコンテストに参加したメンバーであれば、お互い交流できた方が楽しいに決まっているので、機会を作りました。今回は全員が自宅からの参加となります。

期待通り、大変盛り上がりました! 作品作りの苦労話もいろいろと紹介があり、みんな忙しい中作品を作ってくれたのだと分かりました。また、アニメやゲームの話題では、大きな声が飛び交うほどの盛り上がりでした。やはり同世代だからこその共感でしょう。

次の表彰式が楽しみです。

The Meet Up event of "International Recycled Art Contest" was held on September 13th.

It's bound to be more fun for members who participated in the same contest to be able to interact with each other, so we created an opportunity for them to do so. This time, everyone participated from home.

As expected, the event was very exciting! Many stories were shared about the difficulties they faced in creating their artworks, and it was clear that everyone had put in the effort to create their works despite their busy schedules. There was also a lot of excitement when talking about anime and video games, with everyone shouting out in excitement. It's probably because they are all of the same generation that they can empathize.

We're looking forward to the next Awards Ceremony.

「ごみアート国際コンテスト」第14回「生徒実行委員会」 14th "Student Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

9月6日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第14回「生徒実行委員会」を開催しました。

今回は、作品データの未提出分の確認や9月13日開催予定の参加者の「交流会」の件について話し合いました。

The 14th "Student Committee" meeting for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student" was held on September 6th.

This time, we discussed and checked the unsubmitted artwork data, and the "Meet Up" event for participants scheduled to be held on September 13th.

「大学生 地球ミーティング」日本側 第2回実行委員会 Student Committee of "Global Communication for University Students" 2nd meeting at Japan side.

9月3日に、「大学生 地球ミーティング」の日本側 第2回実行委員会を開催しました。

今回は、参加するあと1か国(1校)についての調査状況の確認が中心です。基本的に、スプラタルカ側で選定することになったので、急ぎ調査している段階です。

また、学校側との基本的な了解を取る必要があることを確認しました。(会場や機材等の利用も含めて)

We had the 2nd committee meeting of the「Global Communication for University Students」 at Japan side on September 3rd.

We discussed mainly on the status of finding the remaining participating country (one school). Basically, the selection will be made by Supratarka side,

Also we shared the idea that we need basic agreement from the university to use facilities there.

「ごみアート国際コンテスト」第3回「運営委員会」 3rd "Management Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

8月30日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第3回「運営委員会」を開催しました。

8月末が作品データの提出期限となり、9月から作品の審査を始めるので、そのための確認を行いました。

4か国からそれぞれ2名の審査員を出してもらい、8名で審査します。全てオンラインの作品データを審査する形です。そのためには、まず作品データの提出が完了している必要があるので、9月1日に、作品データの提出状況を共有することになりました。少なくとも9月の第1週には審査を開始します。

10月13日の審査結果発表及び表彰式では、受賞者への盾や副賞などの準備を進めています。

We held the 3rd "Management Committee" meeting of "International Recycled Art Contest" on August 30th.

The deadline for submitting artwork data is the end of August, and judging will begin in September, so we have confirmed this in advance.

Two judges are selected from each of the four countries, for a total of eight judges. All artwork data will be judged online. In order to do this, the submission of artwork data must first be completed, so we have decided to share the submission status of artwork data on September 1st. Judging will begin during the first week of September.

We are currently making preparations for the awards ceremony, and for the winners to receive plaques and other prizes.

「ごみアート国際コンテスト」第13回「生徒実行委員会」 13th "Student Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

8月23日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第13回「生徒実行委員会」を開催しました。

今回は、作品制作の進行具合や、9月13日に開催する交流会の詳細について話し合いました。また、台湾の新しい実行委員の紹介も行いました。

The 13th "Student Committee" meeting for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student" was held on August 23th.

This time, we discussed the progress of the artwork production and the details of the exchange meeting to be held on September 13. We also introduced the new Student Committee member from Taiwan.

「大学生 地球ミーティング」日本側実行委員会 発足 Committee of "Global Communicatio for University Students" has started.

「大学生 地球ミーティング」の日本側実行委員会が発足しました。

横浜国立大の有志による実行委員会です。今回が、初めての打合せとなります。お互いの顔合わせと、プログラムの概要や今後の予定などを話し合いました。年明けの開催を予定しています。

参加国は、今のところ日本とフィリピンなので、急ぎあと1か国を見つける予定です。

プログラムの提案から、この打合せまで一気に進んだので、今後が楽しみです。

Committee of「Global Communication for University Students」of Japan side has started.

They are the volunteer members of Yokohama National University. This is the first meeting. We introduced to each other and discussed the program overview and future plans. It will be held in next year.

Participating countries are Japan and Philipines right now, then we need to find another country soon.

We made significant progress from the program proposal to this meeting, so I'm looking forward to what comes next.

「ごみアート国際コンテスト」第2回「運営委員会」 2nd "Management Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

8月10日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第2回「運営委員会」を開催しました。

作品の制作が始まったので、審査についての確認や表彰式の確認を行いました。各国から審査員を2名選び、総勢8名で審査します。審査は全て、作品を紹介する文書・写真・映像をもとにオンラインで行います。

10月13日(月)に表彰式を開催します。

We held the 2nd "Management Committee" meeting of "International Recycled Art Contest" on August 10th.

The production of the artworks has begun, then we discussed the judging details and the award ceremony. Two judges will be selected from each country, for a total of eight judges. All judging will be done online based on documents, photos, and videos introducing the artworks.

The award ceremony will be held on Monday, October 13th.

「ごみアート国際コンテスト」第12回「生徒実行委員会」 12th "Student Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

8月9日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第12回「生徒実行委員会」を開催しました。

今回は、作品の審査用データのクラウド上の実際の保管場所の確認や、表彰式当日のプログラムの詳細について話し合いました。表彰式に合わせて、4個ヶ国の参加者の交流プログラムも用意しています。

The 12th "Student Committee" meeting for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student" was held on August 9th.

This time, we confirmed the actual storage location of the judging data on the cloud, and discussed details of the program for the award ceremony. During the award ceremony, we have also prepared an interaction program for participants from the four countries.

「ごみアート国際コンテスト」第11回「生徒実行委員会」 11th "Student Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

7月26日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第11回「生徒実行委員会」を開催しました。

今回は、審査用データの提出と保存方法について確認しました。

その結果、以下のように決まりました。

1.完成した作品の審査用データは、クラウド上の参加者個人のフォルダに保存する。

2.それぞれの参加者に別々のフォルダを用意する。

3.そのフォルダに、参加者は、文書データ、写真データ、ビデオデータをアップロードする。

The 11th "Student Committee" meeting for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student" was held on July 26th.

This time,we discussed how to submit and upload the judging data.

one of the committee member made an Introduction video, and we discussed the details of the format of the introduction video.

Then it was decide as bellow.

1. The judging data will be uploaded to the participant's cloud folder.

2. Each participant has its own cloud folder.

3. Each participant uploads document data, photo data, and video data to the folder.

Details are on Artwork Production Guidelines.

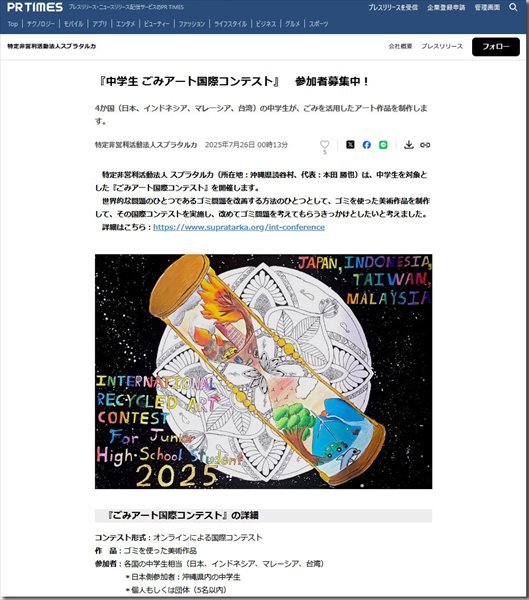

PR TIMES に記事配信 News released through PR Times

PR TIMES に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の記事が配信されました。

The article of "International Recycled Art Contest for Junior High School Student 2025" was released through PR Times.

「中学生 ごみアート国際コンテスト」の案内記事 Article of the "International Recycled Art Contest" on a newspaper

「中学生 ごみアート国際コンテスト」の案内記事が、7月18日の沖縄タイムス朝刊に掲載されました。

An article about the "International Recycled Art Contest" was published in the Okinawa Times on July 18th.

「ごみアート国際コンテスト」第10回「生徒実行委員会」 10th "Student Committee" meeting of "International Recycled Art Contest"

7月12日に、「中学生 ごみアート国際コンテスト」の第10回「生徒実行委員会」を開催しました。

今回は、実行委員に実際にビデオを作ってもらい、審査用ビデオの詳細について話し合いました。

その結果、以下のように決まりました。

1.作品の紹介ビデオは2分以内。ファイルは1個のみ。

2.ビデオに、制作過程を掲載することを推奨する。

3.作品の紹介写真は、10枚以内。

The 10th "Student Committee" meeting for the "International Recycled Art Contest for Junior High School Student" was held on July 12th.

This time, one of the committee member made an Introduction video, and we discussed the details of the format of the introduction video.

Then we decide as bellow.

1. Introduction video of an artwork is just one file. It should be within 2 minutes long.

2. Making scene of an artwork is recommended to the introduction video.

3. Introduction photos of an artwork is 10 files.

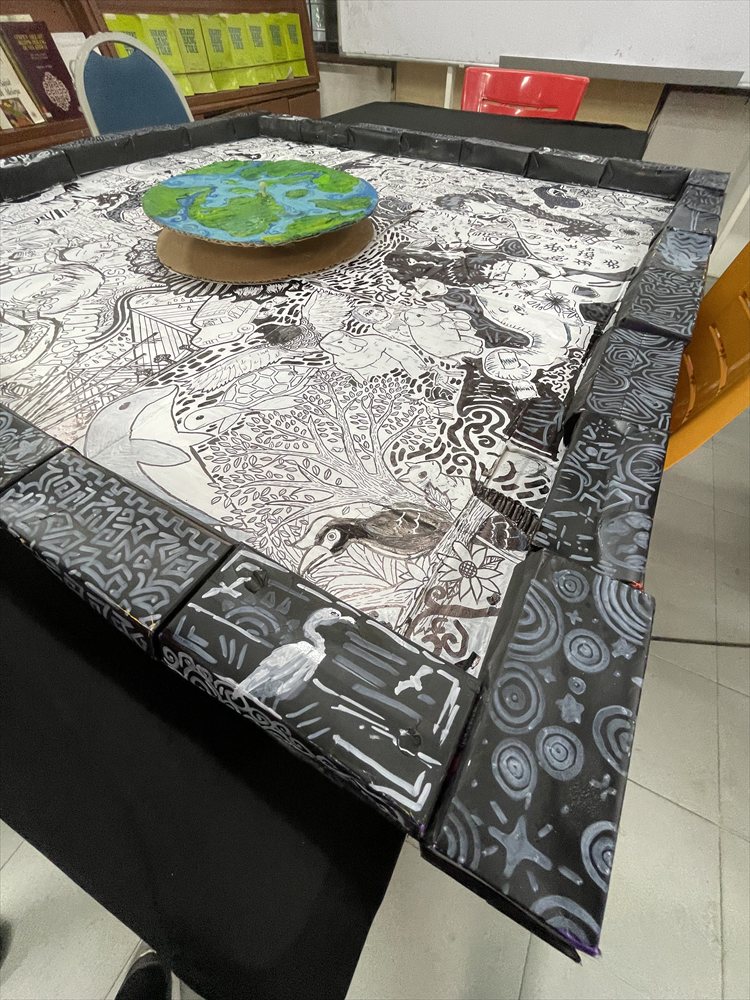

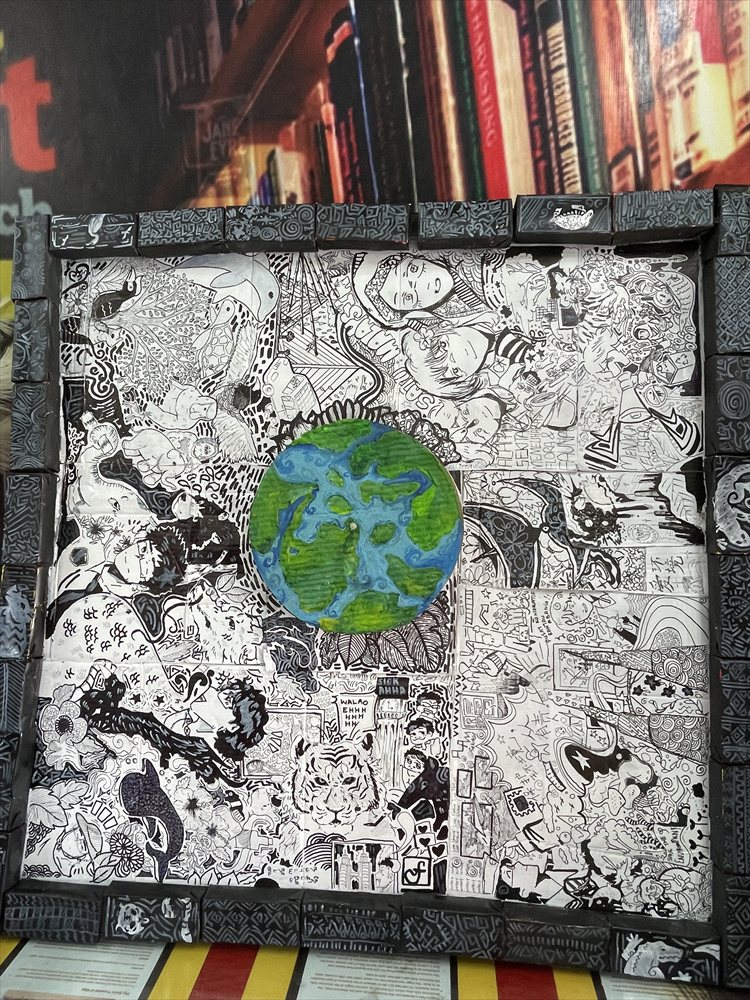

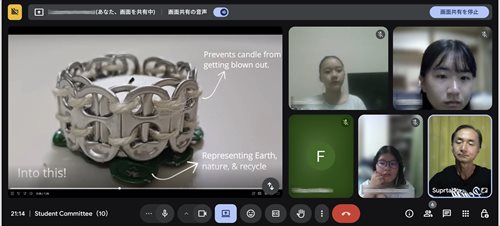

「ごみアート国際コンテスト」作品例 3 "International Recycled Art Contest" Sample Artwork 3

「中学生 ごみアート国際コンテスト」の3つ目の作品例を紹介します。

今回も、マレーシアのSMK Tingi Bukit Mertajam 中等学校のタンさんが作ってくれました。

We introduce the 3rd example artwork of "International Recycled Art Contest for Junior High School Student".

This is the second artwork of Ms. Tan from SMK Tingi Bukit Mertajam, Malaysia.

【 Sample Artwork 3(作品例 3)】

- Name: Tan

- School Name: SMK Tingi Bukit Mertajam, Malaysia

- School Grade: Form 2

- Individual(個人作品)

- Title of the artwork: "Tea Candle Holder" 「ろうそくたて」

- Concept/Message of the artwork: Used green soda can pull tabs are representing Earth, Nature, and Recycle.(緑色のプルタブを使うことで、地球や自然、リサイクルを象徴したかった。)

- Materials of the artwork: Soda cans' pull tab, String(空き缶のプルタブ、ひも)

- Size of the artwork: 6cm x 6cm x 3.2cm